連載

連載

作り手による文章の世界

素のままに

長野 麻紀子

ひかりのはるに

2021.02.16インドの南方に、12年に一度、

あたりいちめん青い花で埋め尽くされる山があるという。

いちめんの花を追い求めて、

ナミビアから南下して南アフリカの首都ケープタウンへと向かう途中に

悠然と横たわる秘境ナマクアランドまで行って帰った直後だったろうか、

その噂を耳打ちされたのは。

ちょうどその年が青い花の開花年だったと知り、がっくり肩を落とした。

なあんだ、まだまだ先までチャンスはないのか。

だがしかし、次の青い花が咲くときなんて、この分ではあっというまな気がしてきた。

そのときには果たして、旅にぷらりと出掛けられるのだろうか。

いったい、どんな世界になっているのだろう。

青い花に目がないわたしは夢想する。

花が好きだとおもったことはそんなになかった。

幼少期より植物は近しい存在だったけれど、

ぺんぺん草やひっつき虫など遊べる草か、乳のような香りのいちじく、

真っ赤なグミに校庭のしいの実など、食べられる実がなる木がいちばん。

いつからだろう。

ひたひたといつのまにやら惹かれていた。

イーストロンドンの駅からは少しばかり離れたコロンビアロードに、

毎日曜のあさに花市が立つ。道の両側にテントが立ち、

フレッシュな花や苗や珍しい球根が所狭しと並べられて、

どんな風景よりも好きだった。

ここに来れば、いつもはどんなに無愛想なひとだって笑顔がこぼれてしまう。

いかついお兄さんが、大きな向日葵の花束を肩に担いで帰る背中を眺めたり、

チェックのハンチング帽をかぶり白い犬を連れた老紳士が、

ほくほく散歩がてら、ちいさなブーケを手にして帰るところだったり。

灰色の長い冬のロンドンで、ひとびとの笑顔こそがなにより貴重な花だった。

昼前になると、花売りの威勢の良い呼び声が響く。

”2 for 5 bucks! Bunch of roses, 2 for 5 bucks! ”

昼には、さあっとはけてしまう花市。

さいごには投げ売りになる花束を手に、

もと来た道とはちょっと違う道をわざと選び、

クネクネと迷路のような路地裏を歩いて、

こんなところもあったんだなあ、とささやかな探検をしながら家に帰った。

真っ白な地図をひろげながら。

花はきっとみんなのどこかやわらかなところにひびくのだ。

切り花も鉢植えもいとおしいけれど、

とりわけワイルドフラワーはよい。

パレットのごときいろのひろがりも可憐に揺れるさまもうつくしいが、

なんといっても真髄はその鮮烈な香りにある。

はなののに佇めば、甘い蜜の匂いは鼻腔のみならず

からだじゅうありとあらゆる細胞に一瞬にして沁みわたり、

あたりの風景をうっとりするようないろなきいろに染めあげる。

そして、みつばちのごとく花から花へと飛び廻るのだ。

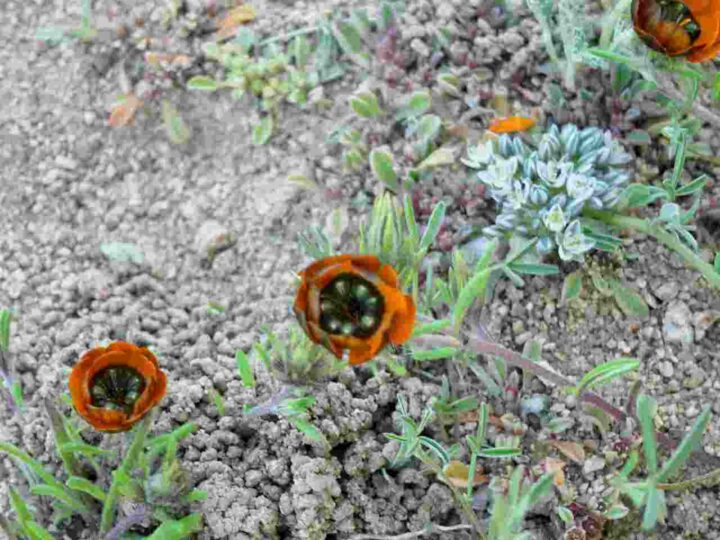

南アフリカの秘境ナマクアランドでは

年に一度、長い乾季の終わりを告げる雨に呼ばれて、

たった数日のあいだだけ、

地平線までもが七色に染まるというまぼろしのような風景に

運が良ければ出逢えるという。

いちめんの花を追い求めて、南半球まで飛んでゆき、

花巡りの拠点となる町とガイドブックに書いてあるスプリングボックに

えっちらおっちら国境越えの長距離バスで辿りついたは良いものの、

町中から花の原生地への足が全くないことを、到着してから知った。

こんな辺鄙な場所へ来るのは、レンタカーか観光ツアーの客だけらしい。

路線バスもなければ、列車も、タクシーもない。

出立前に彼の地へのアクセスをいくら調べてみても、

ろくすっぽ情報が得られず、まあ拠点の町まで行けばなんとかなるだろう、

とのんきに着いてみたはいいものの、車なしでは動きが取れない。

そしてわれわれは運転できない。

行き当たりばったりのわれわれの旅は、ここでどんづまりとなってしまった。

アフリカでヒッチハイク?ぶるぶる。

花をみにはるばるやってきたというのに、数日しか咲かないらしいのに、

時間ばかりが無情に過ぎてゆく。

乾いた町の空き地に日が燦々と降りそそぎ、

多肉植物の大木が物言わず佇んでいる。

他にやることもないから、情報の収集がてら

ダウンタウン中央通りをぶらぶら往復してケーキを食べ、紅茶を飲んで、

古道具兼本屋を物色し、多肉植物の苗をためつすがめつ眺めたりしていたら、

しだいに地元の人たちとも顔見知りになって、

まだ行けてないんだ、うん、なかなかね、

と、ちょっとばかし気に掛けてくれるのだった。

南アフリカの広大な乾いた大地に点在する町と町を結ぶ長距離バスは、

週にそう何本も走っている訳ではなく、一本逃すとなかなか大きい。

明後日には、次の移動のための長距離バスに乗らないと、

いよいよ帰国便に間に合わなくなるという期限が迫りつつあったが、

その日もなんの収穫もなく、トボトボとなかば諦めかけて宿に帰り着いた。

明日、あのドイツ人の家族が花をみに行くらしいから、

乗せてもらいなさい、もう話はつけたから、

と宿の女主人が、ニコニコしながら言うではないか。

聞けば、女主人は、宿にあたらしくやってきた泊まり客に、来る人くる人、

同乗させてやってはくれないかと、尋ねてくれていたらしい。

なんと温かなそのホスピタリティ。

ぎゅーっとハグしてしまった。

そういえば、最初に宿に辿り着いたときも、そんなふうだった。

ナミビアの首都ヴィントフックから長距離バスに揺られて、

途中の国境であわや逮捕されそうになりつつ、

(南アフリカのバスの中では、アルコールは厳禁らしい。

それにしっぽが折れないようにと、しっかりぐるぐる巻きに梱包してもらった

大きな木彫りのライオンも怪しまれて、開封する羽目になった。)

大きな荷物を抱えて、まだ夜も明けきらぬ早朝4時過ぎ、

スプリングボックのバスステーションに降り立った。

バスステーションと言っても、キオスクがポツンと一軒あるだけ。

なにしろ真っ暗であたりの気配を伺うことすらできない。

初めての南アフリカで、

知らない国では絶対に明るいうちしか出歩かないと決めているのに、

日の出はまだ遠く、下手に歩き回って追い剥ぎにでもあったら大変だし、

他に待てそうな場所もないから、しばらくキオスク前に立っていたら、

暇そうにしていた店番のおばちゃんが、あんたらどうしたの?

なに、そこの宿のオーナーなら友達だからと電話を入れてくれて、

OKちょうど勤務も交代時間になったから帰るついでに乗って行きなと、

と車で宿の前に降ろしてくれた。

随分はやく着いたのね、

と欠伸をしつつ、女主人はこころよくドアを開けてわれわれを迎え入れ、

部屋の準備はまだだから、ここでね、と温かな居間に通すと、

熱々のミルクティーを淹れてくれた。

やさしく甘く沁みた、あのときの夜明けの一杯と微笑み。

ことしも庭先に、ヘリオフィラの花がぽつりぽつりと灯りはじめた。

ナマクア原産のアブラナ科の一年草は、

秋にタネを蒔けば、早春いちばんに咲きはじめ、

かすかにいろを変化させながらつぎつぎと初夏まで咲きつづけ、

その鮮烈な瑠璃いろで瞳をあらう。

細い茎をすうと伸ばし、てっぺんに青い星々のごとく揺れて咲く花を

なんとはなしにみつめていると、

胸の奥に甘い蜜の香りが潮のように満ち、

いつしかすうっとあのナマクアランドの旅の残光に、つつまれている。

旅と日常のはざまでゆらゆら揺れて、過ごしきたみち。

白い地図のガイドライン。

どこにも行けないようでいて、存外自由なのかもしれない、

とふとおもったりするひかりのはる。

Writer

- 長野 麻紀子

-

国際基督教大学教養学部理学科にて生物を学んだのち渡英。

ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ ファインアート科卒。

Anima uni として、金属と石を中心に、肌にまとうちいさなアートとしてのジュエリーを手掛ける。

好物はエビ。 - もっと読む

メルマガ登録

最近の投稿

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月